В музее, который существует на добровольные пожертвования посетителей, всё сделано с большим мастерством и умением, а самое главное - с любовью. Во дворе Валерий Жигалов устроил сад камней из крупных пород разных минералов. На солнце всё они искрят, переливаются разными цветами, и любоваться ими можно бесконечно.

Неугодный

2 мая музею минералов исполнилось 25 лет. Официальные органы не поздравили его с юбилейной датой, музей Жигалова у местных властей не в почёте. Валерий Алексеевич всегда отличался свободолюбивым нравом и резкими высказываниями в адрес чиновников.

Дарима Жамбалова, «АиФ-Иркутск»:- Валерий Алексеевич, почему частным музеям государство не помогает? Вы ведь наверняка обращались за помощью?

Валерий Жигалов: - Мы действительно как-то обратились в администрацию Слюдянки: хотели установить баннер для нашего музей где-нибудь в центре города, в ответ нам посчитали, сколько мы должны «отстёгивать» за аренду клочка земли, на котором будет расположен этот баннер. А ведь сюда приезжают туристы со всех стран мира, и при правильной подаче экспозицию могло бы посещать ещё больше людей. За рубежом, особенно в Европе и США подобные собрания становятся настоящим местом паломничества, благодаря таким местам города процветают и развиваются, ведь туризм - хороший источник дохода. Но нашим властям, видимо, это неинтересно.

- Насколько мне известно, ваш музей два раза закрывали. Почему?

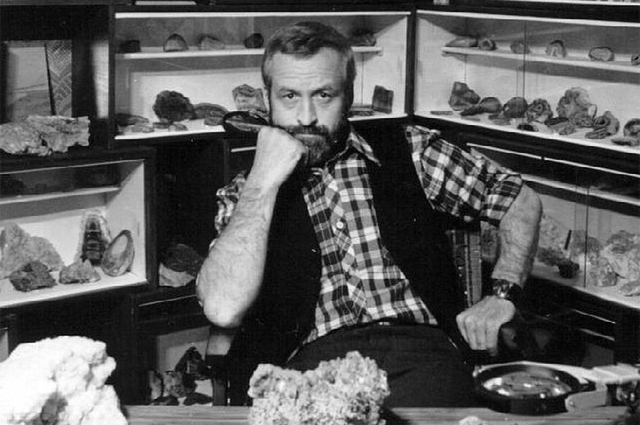

- Большинство людей, посетивших мой музей-усадьбу, спрашивают, когда я его приватизировал, ни минуты не сомневаясь, что в своё время это было государственное учреждение. По их мнению, только умалишённый вместо доходного бутика или ларька может сотворить бесплатный музей. Я начинаю рассказывать, что сам со своей семьёй его соорудил, купив халупу на свалке-пустыре в 1986 году. Только после этого на лицах посетителей появляется ясность, и они начинают говорить, что-то про общественные начала.

Я однажды на «общественных началах» на базе музея-усадьбы создал клуб юного геолога, где ребята бесплатно знакомились с азами компьютерной грамотности, минералогии и астрономии. Наше государство в лице чиновников от образования сразу же создало комиссии, которые с «озабоченными лицами» меня проверяли. Я артачился, и мой музей закрывали два раза. Справедливости ради надо сказать, что мы нашли поддержку среди школьников, учителей, врачей и просто неравнодушных людей - жена собрала пять тысяч подписей в защиту музея, и третий раз у властей не хватило духа его закрыть. Понимаете, чтобы пройти эти комиссии и проверки, надо задабривать начальство, что-то дарить, проводить бесчисленные экскурсии для чиновников и их окружения. Но это я ничего делать не стал и сразу же попал в опалу.

Опасное и увлекательное дело

- Как создавалась такая внушительная коллекция, ведь чтобы отыскать тот или иной минерал, нужно перелопатить не одну гору?

- Большинство минералов я собирал лично. Чтобы найти нужный образец, надо идти в горы, заброшенные штольни, рудники, шахты и среди тонн камней «препарировать» нужное набором молотков, кувалд и зубил. Такой процесс занимает по 8-12 часов. А потом образцы надо ещё притащить домой. С полной панягой - это крепкий мешок, закреплённый на раму за спиной, поскольку никакой рюкзак не выдержит такой тяжести, пешком топаешь домой несколько километров, ведь до многих мест не доехать ни на какой спецтехнике. А уже дома работаешь со своими находками иголкой, а то и химией. Потом нужно определить вид минерала, задокументировать и найти правильное место в коллекции. Для такого трудоёмкого процесса надо иметь огромное желание, здоровье и знания.

Но этот труд вознаграждается: одна пожилая крестьянка, посмотрев мой музей, прослезилась - за всю свою жизнь она впервые видела такое разнообразие Вселенной. Один из сикхов Индии, ознакомившись с экспозицией моего музея, сказал, что не зря он преодолел более 10 тыс. км.

- Наверняка, с вами в таких экспедициях случалось множество экстремальных ситуаций?

- Я много времени провёл в горах, в лесу и, конечно, видел многое. К примеру, в одной из экспедиций мы с рабочими столкнулись лицом к лицу с огромным медведем, он стоял на задних лапах в двух метрах от нас. От страха мы закричали, зверь нас тоже «поддержал» - громко рявкнул и убежал. Получается, что мы друг друга напугали.

Однажды с напарником попали в ураган. В это время мы находились в лесу, на горелом участке диаметром в 500 метров. Вековые деревья стояли чёрными свечками и во время урагана стали валиться, но не в одну сторону, а в хаотичном порядке. Нас спасло то, что мы не побежали, а стояли на одном месте и просто уворачивались от стволов, падающих в нашу сторону. После урагана образовалась опасная полоса препятствия, оставшиеся ветки мешали деревьям плотно прилечь, поэтому пришлось постараться, чтобы выбраться. В таких случаях панический бег - верный путь к гибели.

- На ваш взгляд, какие музеи можно создать на Байкале для привлечения туристов?

- В наше время можно создать хоть музей трусов, тут главное - правильный пиар и подход. Чего уж далеко ходить - в нашем регионе множество закрытых предприятий, где можно организовать интересные и современные экспозиции, но нужны чудаки-энтузиасты. Государство тут не в помощь, чиновники только всё разворуют.

- Большинство коллекционеров не показывают свои собрания прилюдно, особенно в России, с чем это связано?

- Понимаете, место и время не то! Ведь мы живём в России, где повально занимаются грабежом коллекционеров и музеев, вплоть до Эрмитажа в Питере. Сам видел, что в экспозициях Эрмитажа много «фальшивок» взамен украденного. Также на ярмарках антиквариата свободно продают музейные экспонаты, даже не снимая с них «этикеток», дабы повысить их в цене.

И я тоже страдаю от грабителей: недавно мой сад камней разворовали, украли ценные породы нефрита. Что интересно, наши правоохранительные органы не хотят помогать в поимке грабителей. Видимо, преступление так и останется без наказания.

Кстати

В апреле 2015 г. в Смоленщине под Иркутском музей сибирских самоцветов открыло предприятие «Байкалкварцсамосветы». Здесь можно также увидеть, как работают мастера-камнерезы и приобрести их изделия.

В 2000 году в Екатеринбурге открылся уральский минералогический музей, его создатель известный коллекционер Владимир Пелепенко. Помещение под экспозицию выделило государство.

Отстояли? Какая судьба ждет музей боевой славы

Отстояли? Какая судьба ждет музей боевой славы  Первый в Восточной Сибири музей ретромототехники открыл свои двери

Первый в Восточной Сибири музей ретромототехники открыл свои двери  Суды за судно. Определилась судьба ледокола «Ангара»

Суды за судно. Определилась судьба ледокола «Ангара»  На новый лад: как и почему иркутские декабристы становятся современными

На новый лад: как и почему иркутские декабристы становятся современными  В Иркутске полигон ТБО из свалки превращается в музей

В Иркутске полигон ТБО из свалки превращается в музей